HOME > 大学院をお考えの方へ > 大学院をお考えの方へ> 海外だより

名市大精神医学教室から海外に留学された先生方の近況報告や留学報告です

-

2016年7月~2017年9月

グラスゴー大学

-

2013年4月~2015年3月

ニューカッスル大学健康行動研究センター

-

2008年10月~2010年4月

英国ノッティンガム大学精神科

-

2006年9月~2009年8月

英国サウサンプトン大学精神科

-

2003年9月~2005年7月

英国Institute of Psychiatry

-

2000年8月~2001年8月

米国ボストン大学

-

1999年7月~2001年3月

米国MD Andersonがんセンター

-

1997年6月~11月

カナダ・マクマスター大学

白石直先生: グラスゴー大学

2016年7月より2017年9月まで、イギリスのスコットランドに留学しておりました白石と申します。今回、留学先のグラスゴー大学公衆衛生学修士課程についてご紹介させていただきます。

グラスゴー

スコットランド最大の都市であるグラスゴーは、ロンドン・バーミンガム・リーズに次ぎイギリス第4位の人口を有し(約60万人)、産業革命後、造船業を中心に発展しました。しかし、第二次世界大戦後、不況が続き、90年代に人々が芸術・文化を牽引役とした都市再生に取り組み成功した街として知られています。

グラスゴー大学

英語圏最古の大学の一つであるグラスゴー大学は、1451年に設立されました。医学・獣医学・生命科学、理工学、人文学、社会科学の4カレッジから構成されており、著名な日本人留学生には、竹鶴政孝、高峰譲吉、岩崎降弥などがいます。

公衆衛生学修士課程 (Master of Public Health)

公衆衛生学とは、疾病を予防し、健康を促進するための実践科学であり、修士課程では、その総論・各論と疫学・統計、研究メソッドを学びました。今日、公衆衛生学の中心課題が慢性疾患に関連するリスク行動(例、運動・飲酒・喫煙)に移っているため、精神医学との親和性は高く、地域のメンタルヘルスの向上に応用できる知識とスキルを身に付けられました。

修士論文研究

統合失調症患者の介護が家族に与える影響について、肯定的・否定的、両側面の影響の概念化を深める目的で、質的研究の系統的レビューとメタ・サマリーを方法として用いた研究を行いました。

介護体験が家族にもたらしうる肯定的影響は、人が他者との関係性のなかで感じる普遍的価値と同様であるとの思いに、サポートをいただきましたロータリアンの皆様との交流も通して至りました。末筆ですが、今回の留学に際し多大な援助をくださいましたロータリー財団の皆様に深く感謝いたします。

内田恵先生: ニューカッスル大学健康行動研究センター

2013年4月より2015年3月までオーストラリアのニューカッスル大学健康行動研究センターに留学しておりました内田と申します。今回は留学先での経験について報告をさせて頂きます。

ニューカッスルについて

ニューカッスルは東海岸沿いの採炭と製鋼産業で発展してきたニューサウスウェールズ州第2の都市で、シドニーから車で2時間、鉄道で3時間程の距離にあります。昼夜の寒暖の差に驚く事はありますが、気候は温暖で、冬でもほとんどコートを着る事なく過ごす事が出来ます。年間を通して日差しはかなり強く、今までの人生でサングラスをかけた事がない私でも欠かす事が出来ないくらいでした。

留学の経緯

諸先輩方の留学の話を若手の頃から聞いて過ごし、いつか自分も海外で学ぶ機会があったらとずっと考えていました。そんな折に、明智先生・奥山先生がニード(患者さんの求める支援)の評価尺度(サンソンフィッシャー先生が作成した物です)の日本語版を作成した折から交流のある、ニューカッスル大学のサンソンフィッシャー先生から、サイコオンコロジーグループに国際共同研究の話を頂きました。この研究の目的は、がん患者さんが、患者さん視点からがんのケアの質を評価し、それを国際比較することで、卒業論文のテーマが進行乳がんの患者さんのニードに関するもので、患者さん視点からの評価の有用性に興味を持ち始めていた所でもあったため、是非取り組んでみたいと思い、日本での調査を担当することにしました。研究に関するやりとりの中で、次々と送られて来る新たな評価尺度の提案や、若手研究者からの返信等で多くの刺激を受け、このような環境で集中して研究について勉強をしてみたいと思う様になり、サンソンフィッシャー先生にお願いをした所、留学が実現しました。また、2012年・2013年に名古屋市立大学で研修をしたリサ・マッケンジーさん(サンソンフィッシャー先生の教え子で、現在ニューカッスル大学のスタッフとして活躍しておられます)との出会いも大きく影響していたと思います。

研究室とそこでの経験

サンソンフィッシャー先生は、cancer control等がんや生活習慣病関連、健康増進、医療サービス評価等幅広い公衆衛生分野の研究や国際共同研究に携わってこられたベテランの指導者で、この先生の下で、日本とオーストラリアで、また、サイコオンコロジー・緩和ケアの臨床と公衆衛生的視点の両方で有用性があり、また実現可能な研究テーマを探す事を目標としていました。

研究室は、20名弱(研究助手3-5・大学院生6-7・ポスドク6-7・教員2)から構成されており、同時並行で20弱の研究が走っており、かつ次々と新しい研究が始まっていきます。その為どんな研究を計画しているのか、どの研究に対してグラント申請を準備しているのか、またグラントが獲得できたのか、いつどの研究がスタートをするのか、どの研究がどこまで進行しているのかを把握するだけでも大変なくらいでした。

共同研究のテーマとしてあがったのは、アルコール関連がんに関する研究とウェブツールを利用したがん患者さんとその家族支援の研究です。加えて、臨床に直結したアウトカムを求める研究として、日本で既に行っていた終末期せん妄のケアと治療のゴールに関する質的研究と終末期に関する話し合いについての医療者の態度・信念・経験を調査する量的研究(どちらも評価尺度を留学先で話し合い、少し日本版とは異なるオーストラリアに合わせた物にしました。)のオーストラリア版を施行し、国際比較をする事を目標として、研究を進めていました。これらはオーストラリアの臨床的な視点も加えるため、ニューカッスル大学のリエゾン精神科医のケリー先生や、ホスピスの緩和ケア医のクラーク先生等の力もかりつつ進め、結果が集まりつつあります。

研究の合間には、ホスピスでの臨床を見学に行ったり、世界中から研究所を訪れる研究者のセミナーを聴きに行ったり、大学の開催する研究初心者向けの講義を聞きにいったりしていました。各国からの留学生や研究員が出入りしており、国際色豊かで、大変にぎやかで、また、多国籍な構成である為文化差を感じることもあり、それぞれの文化を尊重する大切さを改めて感じました。

これまであまり触れることの無かった公衆衛生的な視点や研究に関する基礎から応用まで様々なことを学ぶことができた2年間でした。留学を選択肢として考えておられる方には是非経験されることをお勧めします。

最後にこの様な貴重な機会を与えて下さった明智龍男教授ならびに名古屋市立大学精神医学講座のみなさまに心よりお礼申し上げます。

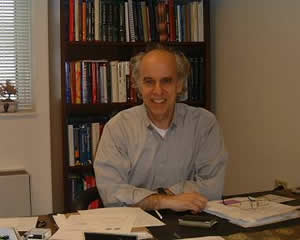

大森一郎先生: 英国ノッティンガム大学

大森先生とAdams教授

こんにちは。

2008年10月からイギリスのノッティンガム大学にあるコクラン共同計画統合失調症グループに在籍し、抗精神病薬の効果に関する系統的レビューについてクライブアダムス教授の指導を受けています。

「コクラン」は聞いたことがありますか。ピンと来ない人は「エビデンス精神医療」の41ページを見てみよう。「ヘルスケアにおける介入についての良質のエビデンスすべて」を「系統的にレビューし」「さらに新しく重要なエビデンスが現れるたびにこれを更新していこうという遠大かつきわめて重要な計画」とあります。

「コクラン」を知ったのは、精神科医になって2年目の2000年、学会で古川先生の講演を初めて聞いた時のことでした。以降、EBMや「コクラン」についてもっと知りたいと思い、2005年4月から、当時在籍していた群馬大学から古川先生のいる名市大精神科に移り、勉強を深めることにしました。古川先生にクライブ教授を紹介してもらい、2006年はコクラン学会の後、イギリスの自宅に泊めてもらいました。以降、彼とその仲間の研究の手伝いをするようになり、現在にいたります。

研修医の皆さんはまだ、日々の経験や、教科書、オーベンから学ぶことがあまりにも多く、論文を読む余裕はあまりないかもしれません。しかし教科書でもオーベンでも解決することが難しい疑問にやがて出会うでしょう。世界には「人類の健康に何とか貢献したい」という志を持つ仲間が何百万人といます。EBMとは(うんと簡単に言うと)、世界の仲間から正しく効果的に学ぶための方法論で、「コクラン」はそのための道具の一つです。世界の仲間に直接会うことは出来なくても彼らは論文というかたちで、コクランは系統的レビューというかたちで、われわれの疑問にも答えようとしてくれています。 忙しい毎日です。応用疫学の大学院(フルタイムの1年間のコース)にも在籍しており、今は、むしろ、こっちの課題やレポートで頭が一杯です。しかし、なんとか楽しくやれているのは、「コクラン」という壮大な仕事に関わることが出来ているという気持ちと、ここで出会った人たち、そして妻と子供からのサポートです。クライブは優しくて魅力的な人です。疫学コースのスタッフも大学院の同級生もとてもよくしてくれます。日本人は数えるほどしかいないこの街で、保育園に行きたくないといつも泣いていた3歳の娘が、今やニコニコして登園するようになったことに励まされています。

問題は英語です。「なんとかなる」と言いたいところですが、これについては歯切れが悪い。ただ一つ言えることは、語学とはコミュニケーションの道具に過ぎないということ。研修を受動的に受けているだけではなく、仲間やオーベンと積極的に関わることで研修をより一層有意義なものにしている皆さんなら、きっと大丈夫です(もちろん英語力も大事であるということは言うまでもありません)。

木下善弘先生:英国サウサンプトン大学

2006年8月より英国サウサンプトンに留学しております木下と申します。今回は留学先のサウサンプトン大学精神医学教室についてご紹介させていただきます。

サウサンプトン

サウサンプトンはイングランドの南海岸沿いに位置する人口20万人ほどの中規模都市です。ロンドンからサウサンプトンまでは鉄道で1時間半くらいで到着することができます。緯度が高いわりには(北海道よりやや北)、気候は1年を通して温暖(冬は東京や名古屋とほとんど同じくらいの寒さで、雪はめったに降りません)です。古くからの港町で、タイタニック号が出航した港と聞くとピンとくる方もみえるかもしれません。現在は学生の町(市内には2つの大学があります)としても栄えています。

留学の経緯

留学を開始する2年ほど前に古川教授に留学を勧めていただいたのが直接のきっかけです。留学先に関しては、当時興味を持ち始めていた統合失調症の認知行動療法について学べるところを中心に探していたところ、運良くDavid Kingdon教授の知己を得ることができました。イギリスの認知療法学会の懇親会で知り合いもおらず1人で食事をしていた筆者に、Kingdon教授の教室の大学院生だった人(前日に僕と同じワークショップに参加していた人)が親切に声をかけてくれたのです。古川教授の勧めがなければこの学会には参加していませんでしたし、教授をはじめ、教室の先輩や同僚のアドバイスや励ましのおかげで無事留学先を見つけることができました。

Kingdon教授と木下先生

留学当初

最初の1ヶ月間は、大学が主催するinternational student向けの英語の集中コースに参加し、久々に学生に戻った気分で朝から夕方まで“英語漬け”の日々を過ごしました。このコースではサウサンプトン大学で学ぶために世界各国から集まった人たちと出会うことができました。中には母国で高校を卒業したばかりという人もいて、医学以外の道を志す若いクラスメートからも大いに刺激を受けました。

研究室

指導教官のDavid Kingdon教授は統合失調症の認知行動療法のパイオニアで、筆者はKingdon教授の指導の下、認知行動療法のアセスメントに用いるための半構造化面接の作成および評価に携わっています。教授とディスカッションしながら半構造化面接を作成し、さらに患者さんに協力してもらって面接を実施し、開発した半構造化面接の信頼性と妥当性に関して評価を行うというのが主な仕事です。現在(2009年2月)はこれまで留学中に集めたデータを、一喜一憂しながら解析しています。少しでも臨床に役立つような形で研究の成果をまとめられればと思っています。研究の合間には、Kingdon教授の外来を見学したり、学内外で催される認知行動療法のワークショップに参加したりしております。研究室はサウサンプトン市内の総合病院(Royal South Hants Hospital)の中にあり、筆者が所属する部署のスタッフの人数は全部合わせても10人くらいなので、非常にアットホームな雰囲気です。

留学の様子について簡単にまとめさせていただきましたが、このような貴重な機会を与えてくださった古川壽亮教授ならびに名古屋市立大学精神・認知・行動医学講座の皆様にこころよりお礼申し上げます。

留学の様子について簡単にまとめさせていただきましたが、このような貴重な機会を与えてくださった古川壽亮教授ならびに名古屋市立大学精神・認知・行動医学講座の皆様にこころよりお礼申し上げます。

渡辺範雄先生:英国Institute of Psychiatry

私は1998年に横浜市立大学を卒業し,そのまま同大学のスーパーローテートを終了後,同大学の精神科に入局しました.最初は基本を勉強するのが精一杯でしたが,少し覚えていくに従って個々の患者さんに関する臨床上の疑問が毎日多数出てきました.解答を求めても,すべて教科書にあるわけではなし,先輩医師同士のアドバイスも必ずしも一致するわけではないことも分ってきました.それで研修医時代に少し独学でかじっていたEBMを思い出し,PubMedなどで検索してみます.しかし原著論文を見ても,海外の研究で文化的背景も診断体系も違うし自分の臨床と大きくかけ離れているように感じられ,どうもその利用方法が分らない状態が続きました.

そんなある日,医学書店で名古屋市立大学の古川壽亮教授の『エビデンス精神医療』を見つけました.軽い気持ちで買って読み始めると,すぐに試してみたいような具体例が載っています.これは自分のやりたかったことではないか,もう少し勉強してみたいと思いました.

その次年度から国内留学という形で,名古屋市立大学精神科に移りました.名市大ではDSM-IVを厳密に使った診断を行い,毎週月曜夜の症例検討・厳密にEBMによる臨床疑問に対する回答と実践を行っています.他にもEBMに基づいた治療を標榜しているところは多々ありますが,真に厳密に行っているのは全国でも名市大だけではないかと思います.徐々に日本の精神科でもEBMは使えるという実感を高めていきました.

ただEBMに慣れるに従い,弱いレベルのエビデンスしかない領域も見えてきます.治療効果に関して言えば,患者さんに治療という侵襲を加えることになるので,単なる治療の前後比較や薬理活性などから類推する弱いエビデンスではなく,RCTやRCTの系統的レビュー,もっと言うならば系統的レビューの中でも各研究を統計学的に統合して偶然の作用による修飾を補正し,より真実に近い結論を導くメタ・アナリシス,というように,強いレベルのエビデンスを必要とします.そのため,臨床疫学や臨床研究の方法論に対する関心が高まりました.

そうこうするうちに,古川教授の知己でロンドン大学キングス・カレッジの精神医学研究所(Institute of Psychiatry: IoP)でコクラン共同計画のうつ・不安・神経症グループ(CCDAN)の責任者のRachel Churchillから,IoPが新しく臨床研究方法論の大学院講座を開いたというニュースがありました.コクラン共同計画とは「治療に使える資源はいつも有限なのだから,正しい方法で有効性が示された治療を,平等に分配するべきである」というイギリス人医師Archie Cochraneの信念を具現化し,医療の各分野で系統的レビューを行って最強のエビデンスの提供・アップデートを行っていこうという国際的な団体です.このニュースに従い,2003年秋から2年間,大学院講座の聴講生かつCCDANの研究員として留学しました.

大学院講座では,精神科臨床疫学,臨床研究方法論,測定学,統計,文献の批判的吟味,医療経済学,リーダーシップ,グラントの取り方など多岐に渡って学びました.臨床研究計画(プロトコル)を数本書いたあと,最終的に2000年のUK National Comorbidity Surveyのデータを使って一般社会における慢性疲労に関する卒論を書き,医学雑誌でも出版されました.またCCDANの研究員として,パニックに対する精神療法と抗うつ薬・抗不安薬の併用療法の有効性を検証した系統的レビューや,SSRIが自殺のリスクとなることから子供のうつ病に使いづらくなったことを受け,児童・思春期のうつ病に対する精神療法の有効性を見た系統的レビューを行いました.その他,クリニカル・エビデンスというエビデンス集の精神科領域日本語版監訳,10本程度の日本語精神医学雑誌・書籍への小レビュー投稿,在英日本人向け新聞に医学記事を投稿するなどをしました.

帰国後は単科精神病院を経て,2007年からは大学病院で勤務医として働き,夜や休日に研究を継続しています.最近はコクラン・レビューの一環として,新規抗うつ薬のうちどれが臨床的に最も有効か確かめるプロジェクト(Lancet, 2009)があり,参加しました.このプロジェクトではまず個々の新規抗うつ薬に焦点を当てた系統的レビューを行いますが,私はこのうちmirtazapineを主研究者として担当し,またフルボキサミン・ミルナシプランの研究にも協力して後進研究者の指導を行いました.

しかし,系統的レビューにも大きな弱点があります.系統的レビューは既存のRCTを統合しますが,その領域のRCTがなかった場合は「残念ながらこの領域の強いエビデンスは見当たらない」と結論するしかありません.私は常日頃の臨床からうつ病の人が抗うつ薬や抗不安薬によってだいぶ改善しても,不眠がなかなかとれないのを実感しておりました.一般的精神治療によって寛解しても50%のうつ病患者がなおも不眠を持つこと,うつ病でも不眠は放置せずきちんと治療対象とするべきであること,また高齢者の原発性不眠で薬物療法よりも精神療法の方が長期的に優れた効果が得られたことから,うつ病の不眠に対する精神療法を原発性不眠のそれを元に開発し,その治療効果を確かめるべくRCTを現在実施しています.

また2008年度からは,留学中の経験をベースにして,臨床研究方法論を系統的に学んでいけるようなコースを当科の大学院生向けに立ち上げ,医局の諸先輩に協力してもらいながら継続しています.

名市大精神科は,他大学出身の私から見ると頑張りすぎではないかと思うぐらい教育には熱心で,臨床ではよそでは教えてくれないような問題解決のやり方を習得することができるし,研究面でも日本の他大学では類を見ないような臨床に直結したインパクトの高い研究を行うことができます.

私たちはもっともっと仲間が必要です.興味のある方は,一度見学に来てみませんか.

仲秋秀太郎先生:米国ボストン大学

冬のボストン、チャールズ川と町並み

わたしの手元に、一冊の本がある。‘Neurobehavior of Language and Cognition’。Martin L. Albert教授の60歳の誕生日を祝い、出版された本である。本邦でよくみかける退官記念の本や教授就任10周年として、出版されるような類の本とは趣きが異なる。Albert教授に影響をうけた多くの研究者が、行動神経学の立場から、それぞれの最新の研究結果を発表した学術書である。現在、国際的に活躍している多くの研究者が寄稿し、その分野も、認知症や高齢者の言語にとどまらず、失認、時間認識、加齢の神経学など多岐にわたる。この本をよみ、Albert教授の影響力の広さ、深さにあらためて感歎した。

Boston 大学医学部

VA Medical Center,

Aphasia Research Center

わたしは、このAlbert教授が主任教授(現在は、Professor of Neurology at Boston University School of Medicine and Director of the Harold Goodglass Aphasia Research Center)を務めるBoston 大学医学部 VA Medical Center, Aphasia Research Centerに、2000年8月から2001年8月までリサーチフェローとして留学した。Martin L. Albert教授は、ボストン学派の流れを継ぐ行動神経学の大家であり、Norman Geschwindの弟子のひとりでもある。ここには、日本の神経心理学の大家である山鳥重先生(元東北大学高次機能障害学教授)、三村将先生(昭和大学精神科準教授)、失語と薬物療法のユニークな研究をしている田中裕先生(たなかクリニック)など有能な日本人の研究者が、過去に留学している。田中先生の失語に関しての薬物療法の研究は、2004年のAmerican Academy of Neurology(AAN) の総会で、会長によるその年のハイライトに推薦され、news release として、メディアからも注目された。直接は研究機関には属さない田中裕先生は、多忙な開業のかたわら、研究を地道に続け、その成果が全米で認められたというニュースをきき、田中先生の活躍に深い感動をうけたのを覚えている。わたしは、日本人では、たしか4人目の留学者だと思う。留学前は、わたしは、大学院で、高齢者や認知症を対象とした記憶や言語などの勉強をしていた。その当時、学会で、数多くの有能な研究者を輩出したこのResearch Centerの存在を知り、いつかは、そこで勉強したい、神経心理や行動神経学の真髄に触れたいと希望を抱き、大学院を卒業後、手紙をMartin L. Albert教授にあてて書き、その夢が実現した。留学をうけいれるという手紙をいただいたときは、とても嬉しくて、その手紙は、いまも、大切にとってある。

Martin L. Albert教授

Albert教授は、一種の天才である。深い洞察力、鋭い人間観察をもち、行動神経学の分野をリードしてきた。が、決して、近づきにくい人柄ではなく、ユーモアと暖かさをもち、わたしの人生に大きな影響を与えた一人である。上述した本の序文に、Albert教授の才能を適格に表現した一文がある。少し長いが、引用しよう。‘see important connections among disparate elements, that otherwise , on first glance, would seem absurd’ ‘His style of thinking, as well as of interacting, is always questioning’

留学中、Albert教授から、2週間に一度、「議論する」時間をつくることを命じられた。研究の進行状況などを説明すればいいだろうと私は、楽観的に考えていた。この時間は、常に、Albert教授のオフィスで行われた。今でも、はっきりと思い出すことができるのが最初の議論のときである。日本での研究内容や現在考えているプロトコールを説明したところ、じっと 黙って聞いていた教授は、わたしにこういった。きみが何を研究したいのか わかった。きみがなにを考えてきたのか 知りたい。今日は、言葉と記憶の関係に関して、話してほしい。わたしは、当惑した。言葉と記憶の関係?言葉と記憶は独立した機能で、多くの学説がありと、、、とうろ覚えに解説した。しかし、話の途中で、Albert教授は突然、怒り出した。きみは、自分自身の考えを ひとつも話していない、言葉と記憶の関係と聞いたのに、言葉、記憶それぞれに関しては議論しろとはいってないと。しかし、ひとしきり、怒ったあとににやりと笑い、your style of thinking を ここで見つけよう、一年間の課題はそれだけといい、今度は、励ましてもらった。議論の最後に、今日のまとめとチャレンジという言葉をいただいた。こんなスタイルで、一年間、毎回、自由なスタイルで議論してしぼられた。いわば、一種のブレインストーミングのようなものである。議論の時間が近づくと、胃が痛くなったが、議論のあとには、思考が柔軟になったような錯覚?におちいったので不思議である。研究所近くの病院のロビーに座り、売店で買ったコーヒーを飲みながら、今日の議論の内容をもういちど、ひとりで、ゆっくり考えてみた。この時間は、至福の時間だった。

ここでは、優秀な指導者のもとで、高齢者の言語機能と前頭葉機能に関してのテーマが与えられた。このセンターでは、10年近く、地域の住民の縦断的な研究をおこなっており、その解析がおもな仕事だった。f-MRIを用いた画像研究も併行して行われる予定だったが、先方のグラントの予算不足で中断してしまった。そのため、残念ながら、結果を、十分にまとめることができなかった。しかし、斬新な観点から、多くの優れた研究者が議論する場に参加でき、帰国してからも、「前頭葉の機能と老化」は、現在も、興味をいだきつづけているテーマのひとつである。ここ数年の画像研究の進歩により、健常高齢者の白質病変と前頭葉機能との関係、高齢者うつ病における微小な血管病変の問題などが、最近の老年精神医学のトピックスとなった。しかし、はるか10年前に、この問題を、ボストンの多くの研究者が指摘し、繰り返し議論していたのはきわめて興味ぶかい。

留学中には、もうひとつ、貴重な体験をした。McLean病院におけるOCD institute での研修である。これは、渡米前には、まったく予想していなかった。研修の機会は、まったくの偶然から生まれた。留学中の笠井清登先生(東京大学精神科教授)から堀越勝先生(現在は、筑波大学大学院人間総合科学研究科ヒューマンケア専攻講師)を紹介され、堀越先生に推薦していただきOCD instituteでの研修が可能となった。堀越勝先生は、ここで行動療法家として働いていらしたからである。OCD instituteは、McLean病院の広大な敷地にあるOCD専門の病棟である。病棟といっても、普通の民家とかわらず、常時、OCDの患者が20人近く入院している。鍵は個々の部屋にもかかってなく、外出は自由である。その一方、OCDの患者病棟ならではの制限もある。つまり、水道やシャワーには、ロックがかけてあり、自由に使うことはできない。病棟の回りの敷地には、ベンチなどがあるが、鳥の糞などが固まってついており、掃除されていない。このような特色は、暴露反応妨害方法(OCDへの行動療法)を効率的におこなうために、意図的に設定されているのが、OCD instituteの特色である。もうひとつの特色は、専門家による行動療法と認知行動療法などをはじめとした統合的治療がおこなわれている点にある。行動療法の大家であるLee Baer 博士(強迫性障害に関して、数多くの論文があるが、患者むけに書かれたGETTING CONTROL は行動療法に関する患者のための教科書として有名な本である。本邦でも、晶文社から「強迫性障害からの脱出」として翻訳されている)やSabine Wilhelm博士(強迫性障害の認知行動療法の大家である)などを中心に、医師や心理士、大学院生などが協力して治療を行っている。これだけの優れたスタッフによるOCDの専門病院は、全米でも少なく、米国の各地から重症のOCD患者が入院してくる。綿密な治療プランにより、毎日、朝から夕方までスケジュールがびっしりと組まれ、行動療法家が、行動療法のプランを計画し、スタッフで実践し、カンファなどで問題点を話し合い、またプランは修正される。約三ヶ月の入院期間に、いままでOCDの疾患に束縛されていた大半の患者は、病気から自由になり退院していく。

McLean病院のOCD institute

このOCD instituteには、留学の後半の時期に毎週通った。ボストンの郊外にあり、バスを乗り継いで1時間半ほどかかり、しかも、McLean病院の敷地内にはいると、花粉症による鼻炎と目のアレルギーに襲われ、体力も消耗したが、OCDの専門的な病院での研修は、おおいに勉強になった。わたしは、渡米前に、わずか数人しかOCDの患者をみたことがなかった。しかし、OCD instituteでは、あらゆるタイプのOCDの患者がおり(たとえば、宗教的な強迫観念とか収集癖のひどい患者とか)、そういった患者が、治療マニュアルに基づいてはいるものの、行動療法家による大胆で、独創的な治療方法により、すこしずつ、症状が改善していく。わたしは、行動療法を患者に指導する指導者(コーチとよばれていた)について、患者の行動療法に付き添い、このような行動療法の現場を体験できた。認知行動療法は、行動療法と併用して、スモールグループによりおこなわれていた。これは、週に一回だけ、おこなわれるプログラムだったが、Sabine Wilhelm博士による患者への問いかけや不安をうまく表現させるスキルに関しても、おそらく、見学し、実際にふれなければ、わからなかったと思う。OCD instituteにおける、このような体験がなかったならば、帰国後、OCDの治療をはじめようという勇気はおきなかっただろう。 OCD instituteは、臨床が中心の場であったが、そこのスタッフは、Massachusetts General Hospital(MGH) において、OCDの画像研究も行っていた。留学中には、MGHのOCD研究の中心であるScott Rauch博士(不安障害の画像研究として名を知られる)に話しをうかがう機会ももてた。OCDの臨床と脳画像が融合した彼らの研究から、わたしは、精神疾患に関する脳画像や神経心理にも関心をいだくことになった。OCDの多様性に関する高次機能や画像の研究に注目することになったのも、このときの臨床経験や専門家との出会いがきっかけである。 このような一年をへて、わたしは帰国した。帰国後、OCDの専門外来を名市大の精神科でたちあげ、数百人にもおよぶOCDの患者を治療することになった。これは、なかなか大変だった。一方、研究は、なかなかはかどらなかったが、認知症の精神症状に関する高次機能やOCDの脳画像の研究を、大学院生と共同して名市大精神科でおこない、最近になって、論文としてまとめることができた(ホームページのresearch activitiesを参考にされたい)。留学から十年近くの歳月が流れたが、留学中に学んだyour style of thinking が、その後の研究や臨床にも役立ったのは、いうまでもない。

留学中、Albert教授による最後の「議論する」授業では、チャレンジしつづけるという言葉をいただいた。Albert教授によれば、新しいことにチャレンジしようと考えるのはだれでもできる。新しいことに実際にチャレンジするのも、それほど難しいことではない。しかし、新しいことにチャレンジしつづけ、新しい課題を見つけ続けていくことは、とても困難である。そこには、日々の努力、忍耐、勇気、運、そして、わずかばかりでいいが、才能も必要であると。 現在、わたしは、大学を離れ、八事病院で勤務しながら、研究と臨床を続けている。しかし、新しい課題にチャレンジしつづける勇気は抱きつづけているつもりである。

多くの若い先生が、留学を目指し、なにかを収穫し、帰国後も、チャレンジしつづけることを期待したい。このエッセイを読んだ若い先生が、海外留学に関心をもっていただければ、幸いである。

奥山徹先生:米国M. D. Andersonがんセンター

私は1999年7月から2001年3月まで、米国M.D. Anderson Cancer Center(以下MDACC)に留学していました。

そもそも私は東海大学大学院に所属している間、2年半に渡り、がん研究振興財団によるリサージレジデントとして、国立がんセンター研究所精神腫瘍学研究部においてがん患者の倦怠感の評価方法や病態解明などに関する研究を行っていました。倦怠感は頻度が高く、患者のQOLを大きく損なう症状ですが、確立された治療方法がありません。一方で精神科の視点からは、倦怠感はうつ病によって生じうる身体症状のひとつですので、倦怠感に精神的側面からアプローチすることで、新たな緩和の方策を編み出したいと思っていたのです。

その期間中に、がん患者の痛みの研究などで世界的に有名なMDACCのDr. Charles S. Cleeland先生の知己を得て共同研究をすることになり、それがきっかけで留学をすることになりました。MDACCは、NYにあるSloan Kettering Cancer Centerと米国における最優秀がんセンターの座をいつも争っているTop Cancer Centerのひとつです(http://www.mdanderson.org/)。私が所属していたPain Research Group(現在はDepartment of Symptom Research)は、がん患者に生じるさまざまな症状の緩和を推進することを目標としており、そのアプローチとして、症状の評価方法の開発、症状緩和に関する世界規模における観察研究、治療の阻害因子の解明、など疫学的な手法を用いている点に特色があります。

留学に当たってはUnion International Controle le Cancer (UICC)からのFellowshipを得ました。研究テーマは、日本における倦怠感などのがんに関連する症状の評価方法の開発でした。留学の一年ほど前からE-mailを用いて同グループとの議論を重ね、研究プロトコルを作成し、国立がんセンターにおいてデータを収集しました。その結果を携えて留学し、留学先のスタッフからデータの解析及び論文作成などについて指導を受け、論文を作成しました。

私はResearch Fellowとして留学したので、臨床を学ぶことはできませんでしたが、それでもMDACCの精神科グループや緩和ケアチームの活動を見学したり、近くの精神科救急センターや公立精神科病院の見学をしたりすることもでき、様々な知見を得ることができました。

残念なことに留学中にSeptember 11が起こり、その後米国社会が急速に保守化していくのを目の当たりにすることになりましたが、他国での生活をするということ自体が、ただ単なる異文化理解というだけでなく、個人的な成長という意味でも貴重な経験でした。精神科医としてのキャリアを歩み始めたばかりの先生、そしてこれから歩もうという先生にも、ぜひ同じような貴重な体験を積まれると良いと思いますので、いつでもご相談ください。

古川壽亮教授:カナダ・マクマスター大学

1997年6月16日にHamilton市に到着してからの2週間、さらに7月1日に家に入ってからの1週間は、諸手続と荷物の整理で本当に大変でしたが、1ヶ月を過ぎたくらいから身辺は落ち着いてきました。当地で借りた家の裏庭には、鳥のえさ箱を設けましたら、スズメに混じって種々の鳥、とりわけ真っ赤なカーディナルや青い羽根の美しいブルージェイがやってきます。さらに、リスやウサギもおこぼれをもらいにやってきます。子どもたちは大喜びです。15分ほど車で行った辺りでは、裏庭にシカが出るそうですし、高速道路ではしばしば車にひかれたアライグマの死骸を見かけます。アライグマはネコと一緒で、車のライトに目がくらんで立ち止まってしまうからだと聞きます。

しかし、ちょうどこの身辺が落ち着いたくらいからHealth Research Methodologyの大学院のコースが始まりました。この授業は、臨床疫学clinical epidemiologyおよびエビデンス精神医療 evidence-based medicine (EBM)のメッカ、McMaster大学の看板コースではあるのですが、ひとまずは自分の研究が思うように出来なかった場合の「保険」のようなつもりで取ったのですが、自分の今までのresearch methodologyがいかに甘かったかを知らされ、良い勉強になりました。秋学期には無作為割り付け比較試験RCTのコース、症例対照研究とコホート研究のコース、系統的レビューのコースと盛りだくさんでした。RCTのコースでは、聴講している学生の大体が既に何らかの臨床試験の経験があり、講師の人は1,000人以上を対象としたいわゆるメガトライアルを実施して、New England Journal of MedicineやJAMAに結果を発表している人たちなので、彼我の間にはいったい何段階の差があるのかしらと、毎週離人体験を繰り返していました。

McMaster大学では、ほかにも目から鱗の落ちるような経験ができました。私はevidence-based psychiatryを大きな目標としてやってきましたが、その一方で、いったいどうやって本に書いてあるようなevidence-based approachができるのか、彼我の懸隔の大きさに目がくらむ思いばかりをしてきました。しかし、Dr Gordon Guyattという内科医でEBMという言葉をまさに造語した人による臨床指導や、Dr Deborah Cookの小グループミーティングに同席することができました。内科病棟のインターンとレジデントの5人くらいのチームを率いて、毎日1時間半、症例検討をするのですが、一つには、本や論文に書いてあるような、まるで夢のような実践はできていないことが分かりました。(驚いたことに、チーフレジデントですら、EBMのもととなる臨床疫学の基本概念を全部理解しているわけではないようでした)。その一方で、Dr Guyattはそういう内科医(の卵)にEBMの基本をてきぱきと教え、実際の症例に応用して治療方針を出すところまで導いて行く、その手際の良さ、レジデントたちがDr Guyattの「誘導尋問」に答えながら自分で考え考えしてゆくと、最初に自分が直感で考えたことが誤っており、エビデンスは別の道を示していることに自分で気付いてしまうという、まるで手品を見るような光景が何度も見られました。残念ながらMcMaster大学でもEBMを実践しているのは、内科、小児科、救急科ぐらいです。

精神科の共同研究もRCTのメタアナリシスであったこともあり、精神科プロパーの話よりも、臨床疫学の話が中心になりましたが、紙数が尽きましたのでこの辺りで擱筆させていただきます。末筆ですが、今回の留学に際し多大な援助をいただきました上原記念生命科学財団の皆様、また快く私を送り出し留学中もサポートをくださった濱中教授他教室の皆様に深く感謝します。

(私は1997年、上原記念生命科学財団の海外留学助成リサーチフェローシップをいただき、私にとって初めてのメタアナリシスを完成することと、メタアナリシスにとどまらずEBMの理論と実践の全般を習得するため、EBMのメッカ、マクマスター大学に留学させていただきました。この留学記は、帰国直後に書いた文章です。当時の雰囲気が良く伝わっていて、これから海外へ雄飛しようという若い先生のご参考にもなろうかと転記させていただきました)

大学院をお考えの方 Contents

- 名古屋市立大学大学院 医学研究科 精神・認知・行動医学分野

- 〒467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地 Phone: 052-851-5511(代表) Fax: 052-852-0837

Copyright © Dept of Psychiatry, Nagoya City Univ Graduate School of Medical Sciences, All Rights Reserved.