HOME > 研究グループ紹介 > 研究グループ紹介> 著書・訳書

2026

-

「精神医学」1月号 医学書院

特集 これだけは知っておきたい せん妄診療の現在

雑誌「精神医学」で明智が企画した「これだけは知っておきたい せん妄診療の現在」が発刊されました。

以下のように最新の情報に触れていただけます。

■せん妄の基礎知識:何がどこまでわかっている?

せん妄──ここまでわかった病態生理

八田 耕太郎

せん妄を見逃さないために──中核症状の理解と評価尺度の活用

和田 佐保

〈column〉 知っておきたいせん妄の鑑別診断

丸山 友佑・他

■せん妄に対するケアと薬の選び方:何をどう使う?

せん妄に対する抗精神病薬治療──肝・腎機能障害や内服困難時を念頭に

大賀 慎平・他

せん妄の抗精神病薬以外の薬物療法

竹内 啓善

難治性の過活動型せん妄に対する薬物療法,次の一手

上村 恵一

患者とスタッフ双方の安全と尊厳を守り,患者とその家族,多職種との対話を重視した せん妄ケアと身体拘束最小化の取り組み

佐藤 晶子

■ケースで学ぶ・せん妄の診かた:こんなときどうする?

〈column〉 夜間に他科からせん妄の診察依頼があった場合に必須の評価・対応

井上 真一郎

認知症に合併したせん妄への対応とせん妄予防としての非薬物的介入

田中 稔久

『がん患者におけるせん妄ガイドライン 2025年版』に基づいて考えるせん妄対応

谷向 仁

心不全に合併したせん妄

疇地 道代

アルコール離脱せん妄

渡邉 敬文・他

パーキンソン病に伴うせん妄

和田 健

死亡直前期の回復不能のせん妄──病気なのか? 正常な死の過程なのか?

大谷 弘行

〈column〉 終末期の回復不能のせん妄に対する緩和的な鎮静の是非

長谷川 貴昭 -

今日の治療指針 2026年版

明智が「今日の治療指針 2026年版」で「身体疾患による精神障害」の項を執筆いたしました。

-

名市大ブックスザ・ベスト知って得する医学 上 がん・生活習慣病の最前線

このたび発刊されました「名市大ブックスザ・ベスト 知って得する医学 上 がん・生活習慣病の最前線」で明智が「ストレスが関連する病気:うつ病」を執筆いたしました。

2025

-

精神療法・心理療法マニュアル「臨床精神医学」第54巻増刊号 アークメディア

特集 自殺の現状と予防対策-COVID-19の影響も含めて

明智が臨床精神医学第54巻増刊号の「精神療法・心理療法マニュアル」に「終末期の精神療法:特にがん患者を念頭に」という総説を執筆いたしました。

今回は明智の実践をもとに日本の文化的背景などへの留意の必要性を示唆した内容になっています。

また、第2章「主な疾患における精神療法」1.うつ病では、助教の利重が対人関係療法(IPT)について紹介しています。

IPTは、うつ病の発症や維持に関わる対人関係上の問題に焦点を当て、症状の改善を図るエビデンスに基づく精神療法です。 本章では、うつ病に対するIPTの基本的な考え方と臨床実践の要点を概説しています。 -

精神科治療学 Vol.40増刊号 2025年10月号

特集 うつ病123のQ&A

うつ病臨床における多様な疑問や課題に対し、最新の科学的根拠と豊富な臨床経験に基づいて、Q&A形式により具体的に解答している増刊号です。

診断、薬物療法、心理療法、ECT・rTMSなどの治療法、身体疾患との関連など、うつ病治療に関わる主要テーマが網羅されています。

本特集において、当教室の利重裕子助教が、「うつ病に対する治療効果のエビデンスのある精神療法として対人関係療法(IPT)が挙げられていますが、他の精神療法と比べてどのような特徴があるのでしょうか。」をテーマに寄稿しています。 -

「考える腸」が脳を動かす

―脳は本社。腸は支社。有能な支社が会社(体)を健康にするー

集英社新書 菊池志乃(著)本書は、「脳と腸は双方向に影響しあう」という視点から、近年注目されている脳腸相関(腸–脳軸)の最新知見をわかりやすく紹介した入門書です。

とくに第6章では、心理療法である認知行動療法(CBT)を身体疾患に応用する取り組みを詳しく取り上げ、過敏性腸症候群などのストレス関連疾患に対して心理療法がどのように有効であるかを、理論と実践の両面から解説しています。

単なる医学的な解説を超え、腸の不調やストレスに悩む方、心と身体のつながりに関心をもつ方にとって、日常生活に役立つ実践的なヒントと新たな視点を与える一冊となっています。 -

医学のあゆみ 294巻13号(2025年9月発行)

特集 周産期メンタルヘルス――プレコンセプションケアから地域リエゾンまで

周産期メンタルヘルスの課題には、妊娠前から精神疾患を有する方への支援や、妊娠中・出産後に発症する産後うつ病などの精神障害への対応が含まれます。

従来は薬物療法の安全性、特に催奇形性や授乳への影響が中心的課題でしたが、近年は心理社会的支援や地域連携など、より包括的な支援が重視されています。

本特集では、妊娠・授乳期を考慮した薬物療法やプレコンセプションケア、新規抗うつ薬、認知行動療法や対人関係療法など、多様なアプローチを取り上げています。

本特集において、当教室の利重裕子助教が、「妊産婦のための対人関係療法」をテーマに寄稿しています。 -

「精神医学」8月号 医学書院

特集 痛み−脳−こころ Revisited

明智が精神医学の特集号「痛み−脳−こころ Revisited」の企画を担当いたしました。

以下が特集にあたってからの抜粋です。

痛みは身体のみならず、脳やこころと密接に、しかもきわめて複雑に関連していることは精神保健の専門家にとっては今や自明の概念に近い。

痛みや痛みに関連する症状を有した患者さんの診療に従事していて、頭を抱える経験をしたことがない精神保健の専門家はいないのではないだろうか。私自身の診療を振り返っても、緩和されない精神的なつらさをリストカットで和らげるしかすべのない患者さんにかける言葉やその対応に悩み、慢性的に続く痛みのために寝たきりのような生活を送っている患者さんに対して抱く無力感が思い浮かぶ。また、緩和ケアの領域では、モルヒネを使っても和らげることができない終末期の難治性のがん性疼痛に対して意識を落とすことしか方法がない患者さんにも遭遇する。先日は、がんの手術を受けた後に年余にわたる痛みが継続しているのに、主治医にその旨を伝えても「そんなに痛いはずがない」「命が助かっただけでもありがたいと思うべきだ」という言葉を浴びせられ、死んだほうがよかった、と涙ながらに話す患者さんにも出会った。私自身が一般の精神科診療に加え、サイコオンコロジーや緩和ケアに従事してきたこともあり、痛みに関しての疑問や課題が自身の頭から離れたことはない。

国際疼痛学会(IASP)による痛みの定義は「実際の組織損傷もしくは組織損傷が起こりうる状態に付随する、あるいはそれに似た、感覚かつ情動の不快な体験」であり、痛みには、身体の感覚的な側面に加え感情的な要因が本来的に含まれている。一般的に痛みは、身体が障害やダメージを受けた際に警告信号として働き、外傷や病気の際には、身体の動きを制限し、自然治癒のプロセスを促すために役立つこともあるとされている。そういう意味では、痛みは人間の生存に不可欠なものでもある。

痛みに関しての研究も進み、そのきわめて複雑な機序の一端が徐々に明らかにされてきている。その結果、痛みには、多くの生理的および神経的なプロセスが関与していることに加え、人の脳、心理などが複雑に関連することが示されてきている。例えば、「心因性疼痛」と慣用的に使われていた用語が、現在では「痛覚変調性疼痛」に含まれる概念になった。痛覚変調性疼痛は、痛みの原因が組織の損傷や炎症などの外的な要因ではなく、神経系の過敏化や変調によって痛みが持続する状態を指し、慢性疼痛の病態の一部を説明する機序と考えられている。より具体的には、痛覚の処理自体が異常を来し、脳や脊髄での痛みの感受性が増加することで、過剰に痛みを感じやすくなる状態と捉えられる。さらにヒトは社会的な存在でもあるので、他者の痛みを感じることも知られており、その生物学的基盤としてオキシトシンやミラーニューロンなどが関与していると考えられている。

このように私自身の診療を振り返りながら痛みの研究を概観すると、痛みは生活を脅かす「苦痛」な症状でありながら人間の存在に不可欠な側面を有する一方、ヒトとして進化を遂げた人間は、「痛みに苦悩」する存在でもあると言えそうである。そして、私たち精神科医はこの苦悩する複雑な社会的存在としてのヒトを診ることを求められるようになってきたのかもしれない。難しい痛みをもつ患者さんには専門家による多職種チーム医療が不可欠であるが、その中にはいつも精神科医や心理の専門家が含まれるのもこういったゆえんではないだろうか。本特集が、痛みを有する患者さんの理解や診療の一助となれば幸いである。 -

medicina(メディチーナ) 2025年6月号

特集 精神科×内科—患者と家族を支えるために知っておきたい見えない“こころ”のこと

medicina 62巻7号 (2025年6月発行) | 医学書院 雑誌電子版医学書院から刊行されている内科の先生方向けの雑誌「medicina」の特集号を明智が担当いたしました。

精神科×内科 患者と家族を支えるために知っておきたい見えない“こころ”のことと題した特集号です。

当科からは小川先生/白石先生に「神経性やせ症における栄養管理および身体科,プライマリ・ケアとの連携について」、緩和ケアセンターの長谷川先生にも「ACPをめぐって—ACPの実践に関するPros & Cons」、発達障害寄付講座の坂田先生には「不眠に対する短時間認知行動療法「メリハリ睡眠法」」を執筆いただいております。

以下に「特集にあたって」をご紹介いたします。

「臓器や病気ではなく人を診よ」という箴言がある臨床医にとって必須の心構えなのであろうが、言うは易く行うは難しの典型ではないだろうか。古くから医療関係者に向けて言い習わされているこの言葉を今も頻繁に耳にするということは現代の医療においてもこの実践が難しいことを表しているのかもしれない。この言葉は例えば、治癒不能のスキルス胃がんを診るのではなく、不治の病をもったヒトを診なさいということを示している。治癒できないという困難ながんをもった一人ひとりの経験を「個別的なこころ」まで含めて理解して治療にあたりケアをしなさいと言っているのである。もちろん不治の病でなくても、救命救急の現場でも過敏性腸症候群や慢性疼痛の診療に際しても疾患や痛みを抱えた「ヒト」を診なさいということである。筆者自身、精神科医としてがん患者のメンタルヘルスの領域に長くかかわっているが、経験を積めば積むほどまた考えれば考えるほどこの実践は難しい。翻ってなぜ臓器や病気ではなく「ヒト」を診ることはこんなにも難しいのであろうか、診療に際して実際に診る対象は主として“身体や臓器や症状”であるのかもしれないが誤解を恐れず言えばその身体の持ち主である「ヒト」はさまざまな点でみな異なる。“異なる”の意味するところはどんな反応がみられるかわからないやっかいな個性的存在でもあることを示唆する。個性と言えば聞こえはよいが現場では医療者の理解を超えた現象がよく起きる。そして、医療者もまたヒトであるから理解できないときに不安・恐怖・困惑を覚える。ガイドラインに沿ったベストな治療を提供しても常に患者や家族が満足するとは限らないのである。ある患者は病を得たという現実を前に不安や落ち込みを感じ、ある患者は治療やケアを提供する医療者に感謝し、そしてある患者は現実を直視できず医療者を戸惑わせる。医療者に怒りが向けられることもある。しかし、私たちは他人である患者を完全に「わかること」などできるはずもないのである。それでも医療の現場では、「ヒトを診る」ことを求められる。 -

死別と悲嘆の精神医学

人が生きていく中で、多くの方がいつか経験することになる「死別」や「悲嘆」。それは、かけがえのない存在との別れという、人生における最もつらく深い喪失体験であり、時に心身の健康を大きく揺るがすこともあります。実際に、死別をきっかけに深刻な精神的困難を抱える方も少なくありません。 本書『死別と悲嘆の精神医学』は、精神科医、心理士、緩和ケアやグリーフケアの専門家など、臨床と研究に第一線で携わる専門家たちの知見と知恵を凝縮した一冊です。

当教室からも複数のメンバーが執筆に参加しており、サイコオンコロジーの専門家である明智教授、対人関係療法の専門家である利重助教、そして名古屋市立大学病院にて遺族外来(グリーフケア外来)を運営する伊藤心理士が、それぞれの専門的な立場から寄稿しています。

精神医学に関心のある方はもちろん、グリーフケアや終末期医療に携わる医療従事者の方々、そして「大切な人の死」と向き合うことについて深く考えたいすべての方に、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。 -

「精神医学」2月号 医学書院

特集 若者の自殺対策 精神保健の専門家としてリスクをどう捉えて対応するか

今回明智が編者となり、「若者の自殺対策 精神保健の専門家としてリスクをどう捉えて対応するか」という特集を精神医学2025年2月号で組みました。少子化のなかで、若者の自殺が増加傾向にあり、大きな社会問題となっています。

本学こころの発達医学寄附講座教授、こころの発達診療研究センター センター長の山田教授も執筆くださっています!

2024

-

「精神医学」12月号 医学書院

特集 「治療を終える」に向き合う

精神疾患の「回復」や「治療の継続」が重視されてきた中で、あらためて「治療を終える」というテーマに正面から向き合う特集号です。双極症、摂食障害、統合失調症など、長期的な治療が必要とされる疾患を中心に、医療者・当事者双方の視点から多角的な議論が展開されています。本特集において、当教室の利重裕子助教が、「『治療を終えたい』に寄り添う心理社会的治療 ~対人関係・社会リズム療法~」

をテーマに寄稿しています。本稿では、「治療を終えたい」と願う患者の思いに対し、対人関係療法(IPT)と社会リズム療法(SRT)を組み合わせたアプローチの有効性と課題について、臨床実践に基づいた視点から解説しています。 -

精神科研修ノート 改訂第3版

精神科研修ノート改訂第3版が出版されました。

初版が出版されたのが2011年で、人気シリーズとのことで版を重ねており、本書には精神科研修でマスターしておきたい内容がふんだんに含まれています。

明智が本書の「サイコオンコロジー」と「薬物療法-総論」を担当いたしました。 -

がん患者における気持ちのつらさガイドライン 2024年版

日本サイコオンコロジー学会と日本がんサポーティブケア学会が編纂した「がん患者における気持ちのつらさガイドライン2024版」で、「IoTを用いた精神療法」の項を 当科客員教授で国立がん研究センターの藤森先生と明智が担当/執筆いたしました。本稿では、デジタル技術を用いた最新の精神療法に関する研究や名市大が中心なって行ったがん患者の再発恐怖に対するスマートフォン精神療法の多施設ランダム化比較試験なども紹介しています。

-

「精神医学」9月号 医学書院

特集 身体疾患の患者・家族のこころを支える コンサルテーション・リエゾン精神医学

精神医学Vol66, No.9は「身体疾患の患者・家族のこころを支える コンサルテーション・リエゾン精神医学」という明智が企画した特集号です。

がん、心血管疾患、腎疾患、脳血管障害、神経変性疾患、救命救急医療、周産期医療、プレコンセプションケア、臓器移植、地域コンサルテーション、倫理、ACTを活かす、多職種協働など盛りだくさんの内容になっています。

また「がん医療における精神医学 サイコオンコロジー」を明智が執筆しています。 -

死を前にしたひとのこころを読み解く 緩和ケア÷精神医学

森田達也 明智龍男 (著)

緩和ケアに精神科医として30年以上関わるなかでさまざまなことを考えてきた明智が著名な緩和ケア医である森田達也先生と終末期の患者さんのこころについて対談した「死を前にしたひとのこころを読み解く 緩和ケア÷精神医学」を発刊しました。

-

専門家をめざす人のための緩和医療学(改訂第3版)

日本緩和医療学会 (編集)

出版社:南江堂; 改訂第3版本書は、日本緩和医療学会緩和医療専門医 研修カリキュラム」に準拠した内容で、専門医をめざす医師のみならず、緩和医療を専門的に学ぶ医療従事者が臨床実践する際の指針となる一冊です。

緩和医療における最新の情報を盛り込んだことに加え、「AYA世代のがん」「がんサバイバー」「自殺予防」の項目を新設しています。

明智がサイコオンコロジーに関する複数の章の編集担当を務めました。 -

内科診断学 第4版

学生時代に本書で基本的な診断学や症候学を学ばれた方も多いのではないでしょうか。今回、大幅な改訂が行われ、第4版が刊行されました。

本書の不安・抑うつ、せん妄、食思不振・不眠の章を明智が担当いたしました。 -

新臨床腫瘍学 改訂第7版

がん薬物療法専門医のために

がん薬物療法を行う上で知っておくべき知識を網羅した日本臨床腫瘍学会編集による専門医テキストの改訂第7版において、明智が「サイコオンコロジー」の章を担当いたしました。

-

標準精神医学 第9版

このたびわが国でもっともよく読まれている精神医学の教科書「標準精神医学第9版」が医学書院から発刊されました。

全国の精神医学の講座担当者を中心に編纂されており大変充実した内容になっております。

本テキスト刊行に際して明智が編集者として参加するともに、「コンサルテーション・リエゾン精神医学」の項を執筆いたしました。

2023

-

精神科治療学 Vol.38 No.12 2023年 12月号

特集 周産期メンタルヘルスケアの最先端

妊娠・出産をめぐるメンタルヘルスケアの重要性が高まる中、精神科医療の積極的関与が期待される周産期ケアについて、多角的に取り上げた特集号です。新しい向精神薬の使い方や、認知行動療法・対人関係療法による対応、多職種協働支援、母子同室入院の実際など、今後の普及が期待される臨床実践の知見が集約されています。本号において、当教室の利重助教が「周産期うつ病に対する対人関係療法~治療と予防~」をテーマに寄稿しました。対人関係療法(IPT)の基本的枠組みとともに、周産期うつ病への治療・予防的活用について、架空症例も提示しながら、臨床応用の実際をわかりやすく紹介しています。

-

制吐薬適正使用ガイドライン

日本癌治療学会の制吐薬に関してのガイドラインが発刊されました。明智が改訂ワーキンググループのメンバーとして参加いたしました。 なぜ精神科医が制吐薬に関係するの、と思われるかもしれませんが、抗がん剤の吐き気には、予期性悪心嘔吐という心理学的メカニズムが深く関連する 症状があり、そちらを中心に担当いたしました。

-

乳癌薬物療法の要点と盲点 文光堂2023

乳癌の最新の薬物療法を紹介した本書の中で、明智が「うつ・不眠などの心理的反応に対する支持薬」の章を担当いたしました。

-

名市大ブックス13 ストレスとは?あなたの生き方のヒント

「名市大ブックス」が名古屋市立大学の教員がさまざまな話題について執筆するシリーズ本です。今回、明智が「ストレスが関連する病気:うつ病」について執筆いたしました。

-

「こころ」や「精神」を医学する「精神医学」とは何か?

―精神科医になることを迷っている人,なったばかりの人,興味がある人のために―

本書は、教科書にはのっていない、精神科医になりたいと思っている人、迷っている人、精神医学に興味を持っている人、なったばかりの人に対して「普段あまり人に話すことのない思い」に近い内容を提供したいという願いから生まれた。執筆者の多くは、普段から一緒に仕事をしている仲間たちである。内容を考え、多くの若い同僚にも原稿を頼むことにした。手前味噌だが、類書のない興味深い書籍に仕上がったのではないかと自負している。

タイトルにある通り、精神科医になることを迷っている人、なったばかりの人、精神医学に興味がある方にぜひ手に取っていただきたい。そして、自身のなぜ?に答えを見つけていただきたい。精神科医への道を歩むのか、別の道を選ぶのか、という悩みを解決する一助になれば幸いである。もちろん、その後にどのような道を歩むのかはみなさんの自由である。(本書、前書きより) -

鎮静と安楽死のグレーゾーンを問う

—医学・看護学・生命倫理学・法学の視点

森田達也 編著 / 田代志門 編著明智は本書のなかで「抑うつ状態の患者に鎮静・安楽死を提供することは許容されるのか?サイコオンココロジーの立場から」という章を担当させていただき、下記のような内容について執筆させていただきました。内容については、とても悩みながらの記載です。

- 1.精神医学における「診断」の問題点

- そもそも「うつ病」という疾患は存在するのか?

うつ病はいつから「病気」になったのか? - 2.精神医学は死の希望を合理的とみなすことがあるか?

- 希死念慮の背景に存在する精神心理的問題に関しての先行研究

自殺の背景に存在する精神心理的問題に関しての先行研究

終末期がん患者に合併したうつ病の治療可能性 - 3.これ以上緩和しない苦痛(身体的苦痛・精神的苦痛)はあるのか? 身体的苦痛と精神的苦痛は区別できるのか?

- 4.海外における安楽死における精神科医の役割

- 5.「合理的な自殺」はあるのか?

- 6.鎮静・安楽死が許容できない状況

- 7.社会との関係の視点から

- 自身のがん医療や緩和ケアに従事する精神科医という立場を俯瞰して

精神科医としての自身の立ち位置の変遷

-

![今日の治療指針 2023年版[ポケット判]私はこう治療している](images/groups/books/2023/book20230113.jpg)

今日の治療指針 2023年版[ポケット判]

私はこう治療している

毎年刷新しながら発刊されている「今日の治療指針」ですが、2023年版の「がん患者の精神医学的問題」を明智が担当しました。適応障害、うつ病、せん妄治療の際の治療指針を紹介しています。

2022

-

Psycho-Oncology in Palliative and End of Life Care

このたび国際サイコオンコロジー学会が中心となった編纂した「Psycho-Oncology in Palliative and End of Life Care」という書籍がOxford University Pressから出版されました。

その中の「Depressive Disorders」というchapterを慶応大学の藤澤大介先生、国立がん研究センターの内富庸介先生と共同で執筆させていただきました。

最先端の知見も豊富に含めた力作ですのでどうぞお手にとってみてください。 -

精神科医のためのアクセプタンス&コミットメント・セラピー実践ガイド

第3世代行動療法であるアクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)は医学とは治療文脈が全く異なります。そのACTが精神科臨床においてなぜ有用なのか、どのように実践すればいいのかについて具体的に解説された本です。当教室および関係者からは、明智龍男が監修、酒井美枝(名市大いたみセンター)が監訳および第5章の翻訳を担当し、近藤真前が第6章、高畠聡が第7章、西岡真広(南知多病院)が第8章、小川成(名市大大学院人間文化研究科)が第9章、渡辺孝文が第10章の翻訳を行いました。

-

遺族ケアガイドライン 2022年版

がんを含めた身体疾患によって、家族をはじめとした重要他者を亡くした遺族の診療とケアに関する本邦初のガイドライン。本書では、前半で悲嘆や家族・遺族ケアの基礎知識を総論として解説し、後半では治療的介入が必要な遺族の診断と治療法を解説するとともに、非薬物療法と薬物療法に関する2件の臨床疑問を設けて推奨を提示しています。明智と久保田が学会のガイドライン編纂の副委員長として参加して作成しました。

-

地域精神医療 リエゾン精神医療 精神科救急医療

中山書店が編纂している「講座 精神疾患の臨床」の第7巻(地域精神医療 リエゾン精神医療 精神科救急医療)が発刊されました。

その中の「サイコオンコロジー」の章を明智が執筆いたしました。

2021

-

Textbook of Palliative Medicine & Supportive Care, 3rd ed. Hardcover

緩和ケアおよび支持療法における世界で代表的な教科書です。本書のDepression/Anxietyの項を明智が執筆しています。

-

こころとからだにチームでのぞむ 慢性疼痛ケースブック

私は平成28-令和2年度にかけて文部科学省・大学教育再生戦略推進費・課題解決型高度医療人養成事業「慢性の痛みに関する領域」のプロジェクト・リーダーを務めさせていただきました(http://ncu-itami.com/)。本事業の集大成としまして、中心メンバーとともに「こころとからだにチームでのぞむ 慢性疼痛ケースブック」をこのたび医学書院から発刊いたしました。

当院のいたみセンター長の杉浦先生とともに私が編集を担当させていただきました。多くの患者さんが慢性の痛みに苦しまれ、また医療者もエビデンスが乏しい本領域で悩みながら診療に当たられていることと思います。そんななか、適切な評価に裏打ちされた良質なチーム医療こそ、治療・ケアのキーになると考えております。本書は慢性痛の脳科学的/薬理学的な最新の知見のみならず、33症例を通して慢性疼痛のチーム診療を包括的に学べる一冊になっております。もちろん、治療の核となる各種精神療法もふんだんに盛り込まれており、加えて臨床上有用な検査や社会福祉制度の紹介まで網羅されております。名市大精神医学教室からは近藤真前、小川成、酒井美枝、私が執筆させていただきました。 -

「精神医学」7月号 医学書院

特集 自殺の現状と予防対策-COVID-19の影響も含めて

今回明智が企画した本特集号では、COVID-19の影響も含めた自殺の現状と予防対策について、第一線の医療現場や関連分野でご活躍の方に解説していただきました。

なお山田講師が子どもの自殺についての総説を書いておられます。 -

緩和ケアに活かすICT

「緩和ケアに活かすICT」という雑誌「緩和ケア」の増刊号に、明智、内田が中心となって取り組んでおりますスマートフォン精神療法や来院しないで臨床試験に参加できる革新的なシステムを駆使したVirtual clinical trialの試みなどをまとめた「スマートフォンを用いた精神療法とICT技術を駆使した革新的臨床試験システムの開発」が掲載されました。

-

ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー) 実践家のための「コンパッションの科学」: 心理的柔軟性を育むツール

刺激に対するクライエントの感情的,認知的,行動的な柔軟性を高めるACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)。そこにコンパッションを取り入れた治療の新たな可能性を,臨床例やワークシートもまじえながら紹介。

酒井が監訳を、利重が第1章前半、渡辺が第2章前半、今井が第4章の翻訳を担当いたしました。 -

新臨床腫瘍学(改訂第6版):がん薬物療法専門医のために

本書は内科のサブスペシャリティの一つである、がん薬物療法専門医のために日本臨床腫瘍学会が編集している教科書です。

その中の、「サイコオンココロジー」を明智が執筆いたしました。 -

名市大ブックス6 支えあう人生のための医療

名古屋市立大学編

高齢者の7人に1人が認知症といわれ、多くの人が、加齢とともに身体機能が低下するフレイルや、さまざまな原因不明の「痛み」を抱えています。

ひとりひとりが人生の最終段階における医療・介護のあり方を適切に理解し、自身の病気を予防するのはもちろん、同居あるいは離れて暮らしているご家族の健康についてどのようなサポートが必要か留意することも大切でしょう。本書では、名古屋市立大学の専門家、名古屋市立大学病院や関連病院の現役医師・看護師らが、そのための医療知識をご紹介します!

酒井が「長引く痛みへの新対処法! ~痛みのある人生を、自分らしく、しなやかに生きる~」を執筆しました。 -

標準精神医学 第8版

尾崎紀夫、三村将、水野雅文、村井俊哉(編)医学書院

本書は本邦で最もよく読まれている精神医学の教科書の一つですが、DSM-5に準拠して疾患各論の並び順を変更し、内容も強化した第8版が出版されました。本書の中の「コンサルテーション・リエゾン精神医学」を明智が担当いたしました。

2020

-

「精神医学」12月号 医学書院

特集 身体症状症の病態と治療-原器質因がはっきりしない身体症状をどう扱うか?

器質因がはっきりしない様々な身体症状の評価、治療をめぐって、精神医学をはじめとした精神保健の専門家の果たす役割は大きい。中でも医療者を悩ませる代表的な病態に器質因がはっきりしない慢性疼痛があげられる。本邦における成人における慢性疼痛の有病率は10〜30%とされており、わが国における健康損失の極めて大きな原因となっている(Nomura, S. et al. Lancet 2017)。慢性疼痛のメカニズムは未だ十分に解明されていないが、近年の脳科学研究から、感覚のみならず情動に関連する複合的な脳領域(ペインマトリックス)が関与していることが示されており、古い教科書に記載されている、侵害受容器-脊髄後角-視床-体性感覚野といった経路のみの理解では到底およばないことが判明している。今回明智が企画した本特集号では、現時点における身体症状症の最新の病態と治療について、第一線の医療現場でご活躍の方に解説していただいた。

-

名市大ブックス2 コロナ時代をどう生きるか

名古屋市立大学編

2020年に開学70周年を迎える名古屋市立大学は、新型コロナウイルス感染症の影響が続き、人々が健康への不安を抱える中社会貢献活動の一環として、本シリーズ「名市大ブックス」を刊行しました。

第2巻となる本書は、新型コロナウイルス感染症と救急医療の現場で戦う医師たちをはじめ、ストレスや孤独による「不安」とのつきあい方、新型コロナウイルス感染症の重篤化を招くとされるタバコや肥満について、咳が慢性的に出てしまう咳ぜんそくや胃食道逆流症のこと、今心掛けたい口腔ケアや栄養摂取についてなど、さまざまなトピックを紹介しています。

今井が「不安について知ろう!~危険を知らせてくれるアラームとのつきあい方~」を執筆しました。 -

名市大ブックス4 家族を守る 医療と健康

名古屋市立大学編

2020年に開学70周年を迎えた名古屋市立大学は、新型コロナウイルス感染症の影響が続き、人々が健康への不安を抱える中、社会貢献活動の一環として、本シリーズ「名市大ブックス」を刊行しました。

第4巻となる本書は、新型コロナウイルス感染症とのつきあい方や、ワクチンの予防接種についての記事をはじめ、お薬の管理や、食物アレルギーの最先端の対応、発達障がい、慢性痛、睡眠時無呼吸症候群、スマホやテレビの見過ぎにも起因する目の病気、歩行障害や認知症を引き起こす脳の病気についてなど、小さな子どもから高齢者まで、家族を守るために知っておきたい最新の「家庭の医学」のトピックスを紹介しています。

山田が「大人にもある、発達障がい」を執筆しました。 -

がん診療における精神症状・心理状態・発達障害ハンドブック

小山敦子(編)、吉田健史(他)

がん医療に携わる医療スタッフを対象として、サイコオンコロジーについて包括的、実践的にまとめた図書です。

「せん妄」について、奥山が執筆しました。 -

がんと認知機能障害 気づく、評価する、支援する

谷向 仁(編著)

がん患者における認知機能障害という、ともすると見逃されやすい問題について、最新の知見をまとめるとともにその評価や介入について解説した本です。

「せん妄に伴う認知機能障害への影響」について、奥山が執筆しました。 -

「精神医学」8月号 医学書院

特集 精神科医療における病名告知 伝えるか,伝えるべきでないか? 伝えるなら,いつ,どのように伝えるか?

インフォームド・コンセントの法理の原則に乗っ取ると、意思決定能力のある患者さんに検査や治療の説明をする場合には、大前提として病名を伝えておく必要があると考えられます。以前は伝えられなかった治癒不能のがんに関しても最近はほぼすべての患者さんに伝えるようになっています。一方精神疾患においてはまだまだ日常臨床でも病名告知に関して悩むことが多いのではないでしょうか。

本特集号では精神疾患における病名告知について復習しています。 -

研修医のための精神科ハンドブック

日本精神神経学会が初期研修医向けに編纂しました「研修医のための精神科ハンドブック」が上梓されました。

精神医学が扱う広い領域におけるポイントをコンパクトにまとめてあります。明智が、その中の「せん妄ケアのエッセンス-中でも低活動型に焦点をあてて」の章を担当しました。 -

「がん医療における自殺対策の手引き(2019年度版). 2020.」

令和元年度革新的自殺研究推進プログラム委託研究 がん患者の専門的・精神心理的なケアと支援方法に関する研究班で作成した、世界で初めてのがん患者の自殺対策の手引きです。

明智が、進行がん患者の自殺対策の章を担当いたしました。

https://www.ncc.go.jp/jp/ncch/division/icsppc/index.html からダウンロードできます。 -

「精神医学」1月号 医学書院

特集 SUN-D臨床試験のインパクト−日本初の医師主導型抗うつ薬大規模臨床試験から学ぶ

「精神医学」1月号は、名市大前教授の古川先生と名市大など全国の9大学が協力して実施しました日本で初の医師主導の抗うつ薬の大規模臨床試験SUNDの特集号です。

SUND臨床試験は、正式名称「大うつ病に対する新規抗うつ剤の最適資料戦略を確立するための大規模無作為割り付け比較試験」のことですが、未治療のうつ病患者さんに対するファーストラインおよびセカンドラインの抗うつ剤治療を最適化する方略を検討した多施設の無作為化比較試験です。スポンサードバイアスなどがなく、あくまで臨床的な疑問に解をみつけるために医師主導で行った意義はとても大きいと考えています。さらに世界で3本の指に入る実践的メガトライアルでもあります。

全国の関連48クリニック・病院にて、計約70人の精神科医、35人超の臨床試験コーディネーターの方々のご協力をいただき、2010年から2015年にかけて2011人をエントリーしました。

主結果は同門のあらたまクリニック加藤先生を筆頭著者としてBMC Medicine (2018) 16:103 (https://doi.org/10.1186/s12916-018-1096-5)に発表されました。 -

今日の治療指針-私はこう治療している2020年版

福井次矢 高木誠 小室一成(編) 医学書院

毎年発刊される専門医の治療法を掲載する著書ですが、このたび明智が「身体疾患による精神障害」を担当いたしました。

2019

-

「精神医学」11月号 医学書院

特集 医療現場での怒り—どのように評価しどのように対応するべきか

「精神医学」11月号は、医療現場での怒りについての特集号です。

明智が監修し、名市大人間文化研究科臨床心理コース 寄附講座教授の小川成先生が「不安症の怒りに対応する」、山田が「大人の発達障害の怒りへの対応 」を執筆しています。 -

精神科医が慢性疼痛を診ると: その痛みの謎と治療法に迫る

名越泰秀、西原真理(編) 南山堂

慢性疼痛には心理・社会的な要因の関与が多く、多職種によるチーム医療が重要とされています。名古屋市立大学病院では2017年よりいたみセンターが発足し、多職種チームによる慢性疼痛診療が行われ、その中で当科の近藤と酒井心理士が診療にあたっています。この本は、慢性疼痛を専門とする第一線の精神科医による論説を中心として企画されました。第3章C「慢性疼痛のACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)」を近藤と酒井心理士が執筆いたしました。

-

専門家をめざす人のための緩和医療学 改訂第2版

日本緩和医療学会(編) 南江堂

本書は日本緩和医療学会が編纂した緩和医療の専門医を目指す方や緩和医療を実践する際の指針を示した教科書です。明智が編集委員会の一員として参加し、「不安・抑うつ」「せん妄」「睡眠障害」「心理的反応」「コミュニケーション」「社会的問題」「家族へのケアと遺族へのケア」「医療従事者への心理的ケア」などの編集を担当しました。サイコオンコロジー、緩和ケアのスタンダードとなる情報をふんだんに盛り込んだわが国を代表する緩和医療学の教科書です。

-

がん患者におけるせん妄ガイドライン 2019年版

日本サイコオンコロジー学会 / 日本がんサポーティブケア学会(編)

EBM推進事業Mindsによる「診療ガイドライン作成マニュアル」に則り、実証的なエビデンスに基いて、また臨床に即した形でまとめた、がん患者におけるせん妄に関するガイドラインです。奥山が日本サイコオンコロジー学会ガイドライン策定委員会委員長として、策定に携わりました。

-

今日の治療指針-私はこう治療している2019年版

福井次矢 高木誠 小室一成(編) 医学書院

本書は毎年発行されている最新の治療指針を示した書籍です。明智が「がん患者の精神医学的問題」の稿を担当しました。

2018

-

今日から実践!日常診療に役立つ行動医学・心身医学アプローチ

吉内一浩(編) 医歯薬出版

東京大学の吉内先生が編集をお務めになられた、行動医学の書籍ですが、その中の問題解決療法に章を明智が担当いたしました。

-

がん患者の治療抵抗性の苦痛と鎮静に関する基本的な考え方の手引き 2018年版

日本緩和医療学会 ガイドライン統括委員会 金原出版

緩和ケアにおいては、どのような方法をもってしても症状が緩和できない際に、やむを得ず鎮静という医療行為が行われることがあります。高度な倫理性を要求される本医療行為に対しての手引きを日本緩和医療学会が出版いたしました。明智がそのなかの、「せん妄に対する緩和ケア」を担当いたしました。

-

マインドフルネス認知療法ワークブック: うつと感情的苦痛から自由になる8週間プログラム

Teasdale J, Williams M, Segal Z (著) 小山 秀之、前田 泰宏(監訳) 北大路書房

本書は、うつ病の再発予防として開発されたマインドフルネス認知療法(MBCT)のワークブックです。MBCTの創始者であるTeasdale,Williams,Segalの共著「The Mindful Way Workbook An 8-Week Program to Free Yourself from Depression and Emotional Distress」の翻訳であり、MBCTの背景や理論を理解するための基本テキストと位置づけられています。第2章「うつ、不幸感、感情的苦痛:なぜ、私たちは巻き込まれるのでしょうか?」の翻訳を近藤が担当しました。

-

新臨床腫瘍学 改訂第5版

日本臨床主要学会(編) 南江堂

日本臨床腫瘍学会が編集しました、がん薬物療法専門医のための教科書「新臨床腫瘍学改訂第5版」の「サイコオンコロジー」の章を明智が担当いたしました。

-

うつ病診療における精神療法:10分間で何ができるか

中村 敬 (編) 医学書店

時間的制約の大きい精神科外来診療の中で、うつ病に対して効果的な精神療法的アプローチをどのように行うか。17人の臨床家がうつ病の外来治療のヒントを紹介しています。近藤が第5章「日常診療での対人関係療法」を執筆しました。

-

標準精神医学 第7版

尾崎 紀夫(著)医学書院

本書は本邦で最もよく読まれている精神医学の教科書の一つですが、DSM-5を強化した第7版が早くも出版されました。本書の中の「コンサルテーション・リエゾン精神医学」を明智が担当いたしました。

2017

-

不眠症治療のパラダイムシフト ~ライフスタイル改善と効果的な薬物療法~

三島和夫(編)医薬ジャーナル社

不眠症はcommon diseaseであり、ガイドラインでは第一選択の治療法は非薬物療法となっています。その中で最も重要なのが睡眠衛生教育であり、精神科医はもちろん、全ての医師に必須の知識と言えます。その部分を近藤が担当いたしました。

-

緩和ケア

恒藤暁(著)医学書院

看護領域で最も読まれている緩和ケアに関する教科書です。明智が「精神的ケア」を担当しています。

2016

-

死にゆく患者(ひと)とどう話すか

國頭英夫(著) 明智龍男(監修)医学書院

最も難しい死にゆく患者とのコミュニケーションの在り方をわが国を代表するがん専門医の國頭先生が学生との対話を通して考えたゼミの記録です。明智も講義のお手伝いと監修をいたしました。

2015

-

Textbook of Palliative Medicine and Supportive Care, Second Edition

Bruera, E., Higginson I., von Gunten C. F., Morita T. (編) CRC Press

本書は世界的に有名な緩和医学・医療の教科書で、The University of Texas MD. Anderson Cancer CenterのProfessor Brueraらによって編集されたものです。本教科書の中「Depression/anxiety」のパートを明智が執筆いたしました。

-

標準精神医学 第6版

野村総一郎、樋口輝彦(監修)尾崎範夫、朝田隆、村井俊哉(編)医学書院

本書は本邦で最もよく読まれている精神医学の教科書の一つですが、本書の中の「コンサルテーション・リエゾン精神医学」を明智が担当いたしました。

2014

-

アクセプタンス&コミットメントセラピー 第二版

Hayse SC, Strosahl KD, Wilson KG.(著)武藤崇、三田村仰、大月友 (監訳) 星和書店.

本書は第三世代認知行動療法の一つであるアクセプタンス&コミットメントセラピーの最初の本であり、バイブルとも呼ばれています。

伊井が第9章「脱フュージョン」と第10章「アクセプタンス」、近藤が第11章「価値とつながる」、第12章「コミットされた行為」の翻訳を担当しました。 -

専門家をめざす人のための緩和医療学

日本緩和医療学会(編)南江堂.

本書は、日本緩和医療学会が、緩和医療専門医を目指す医師の教科書として、研修カリキュラムに準拠して編纂されたものです。

「うつ病と適応障害」、「睡眠障害」、「心理的反応」、「コニュニケーション」、「家族ケアと遺族ケア」、「医療従事者の心理的ケア」について明智が、「せん妄」、「睡眠障害」について奥山が、共同執筆しました。 -

精神疾患の脳画像 ケースカンファレンス

笠井清登 鈴木道雄 三村將 村井俊哉(編)中山書店.

近年の脳画像研究の発展には著しいものがありますが、本書は脳画像が臨床においてどのように役立ちうるかを「ケースカンファレンス」という形で実践的に示したものです。

強迫性障害に関する項を仲秋秀太郎先生、川口彰子先生、橋本伸彦先生が担当しました。

2013

-

緩和医療薬学

日本緩和医療薬学会(編)南江堂.

本書は、日本緩和医療薬学会が編纂した教科書です。症状緩和が求められる様々な 症状に対する薬物療法や臨床薬理のみならず、コミュニケーションなどについて概説してあります。本書の中の精神症状マネジメントの章の執筆と編集を明智が担当しました。

-

がん患者心理療法ハンドブック

内富庸介・大西秀樹・藤澤大介(編)医学書院.

がん患者に対する心理療法に関する最新の教科書です。認知行動療法、マインドフルネス心理療法、動機付けカウンセリング等に加えて実存的苦痛に対する心理療法、高齢者、死別に対する心理療法的アプローチなどについて書かれた実践的な良書です。当教室の内田と明智が分担で翻訳を担当しました。

2011

-

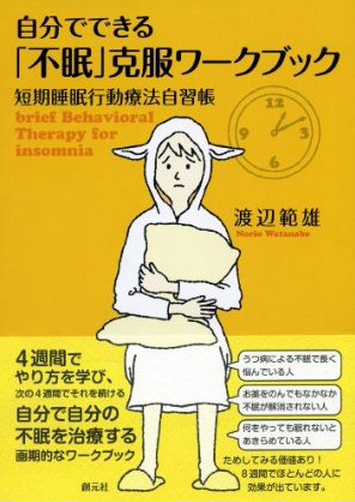

自分でできる「不眠」克服ワークブック ― 短期睡眠行動療法自習帳

渡辺範雄(著)創元社.

今までわが国では、不眠に対する精神療法の無作為割り付け対照試験(RCT)はありませんでした。そこで名市大・高知大は共同研究としてこれを行い、短期睡眠行動療法 という精神療法の有効性を明らかにしました。同時にこの研究は、難治性のうつ病不眠に対する研究としては世界初でもあります。有効性が証明されたので、少しでも多くの方の不眠が良くなることを目指して、患者さん自身や治療者が書き込むことでこの治療を自分でできるよう工夫したワークブックです。

-

精神腫瘍学

内富庸介・小川朝生(編)医学書院.

本書は、我が国のがん臨床の最前線で日々患者さんと向き合っている先生方によって執筆された、我が国でほとんど唯一の精神腫瘍学に関する系統的な教科書であり、がん患者さんの診療にあたっては必携の図書です。当教室の明智と奥山が分担執筆しています。

2009

-

不安と抑うつに対する問題解決療法 Laurence Mynors-Wallis

(著), 明智龍男・平井啓・本岡寛子(監訳)金剛出版.

名市大サイコオンコロジーグループが取り組んでいる「がんの患者さんの心理的苦痛緩和のための問題解決療法」のテキストの一つとしている著書を、大阪大学や関西福祉大学の先生方と共同で翻訳いたしました。認知行動療法の一技法である問題解決療法のエッセンスが詰まった極めてプラクティカルな良書です。

-

老年期うつ病ハンドブック

三村將・仲秋秀太郎・古茶大樹(編著)診断と治療社.

今日、うつ病については多数の本が出版されていますが、老年期うつ病に限定して、その診断と評価、治療の原則をまとめた書籍はわずかです。本書は、老年期うつ病の臨床にかかわる幅広い層(臨床研修医や一般科の医師から老年精神医学の専門家まで)を対象に、的確な指針を示した実践的な教科書です。一般的な総論と個別の症例を提示する各論の二部構成からなり、老年期うつ病の臨床像の多様性に対処できることを企図しています。

2008

-

Andrews G, Charney DS, Sirovatka PJ, Regier DA (2008) Stress-induced and Fear Circuitry Disorders

Refining the Research Agenda for DSM-V. Washington, D.C.: American Psychiatric Association.

containning a chapter: Faravelli, C., Furukawa, T. A. & Truglia, E. (2008) Panic disorder. pp. 31-58.DSM-Vでは現在の不安障害のセクションが、OCDスペクトラムのセクションと、PD, SAD, PTSDなどを含む恐怖回路のセクションとに分かれ、GADはうつ病セクションに含まれると言われています。その方向付けについて話し合われた国際会議の発表論文集です。

-

Guyatt G, Rennie D, Meade M, Cook D (2008) Users' Guides to the Medical Literature: A Manual for Evidence-Based Clinical Practice, Second Edition. New York

The McGraw-Hill Companies, Inc.

containing three chapters:

Guyatt, G. & Furukawa, T. A. (2008) An illustration of bias and random error. pp. 109-112.

Furukawa, T. A., Jaeschke, R., Cook, D. & Guyatt, G. (2008) Measurement of patients' experience. pp. 249-271.

Furukawa, T. A., Strauss, S., Bucher, H. C. & Guyatt, G. (2008) Diagnostic tests. pp. 419-438.EBMのバイブル、JAMA Users' Guides to the Medical Literatureが発展・拡大されて第2版となって出版されました。古川がそのうち1章を書き下ろし、1章の改訂を担当し、また1章を共著者として執筆しました。

-

Beck&Beckの認知行動療法ライブセッション (2008)

Aaron T. Beck (著), Judith Beck (著), 古川 壽亮 (著、翻訳) 医学書院.

古川がフィラデルフィアのBeck Instituteのレジデンシー指導者用プログラムを受けに行ったときに受付のわきにAaron BeckとJudith BeckのライブセッションのDVDが置いてあった。好奇心半分で購入し、帰国後それを見たときの感動は今でも忘れない。教科書に書いてあること、講義で聴いたことは、こういうことだったのだ!

2005

-

慢性うつ病の精神療法―CBASPの理論と技法 (2005)

James P. McCullough Jr. (原著), 古川 壽亮 (翻訳), 岡本 泰昌 (翻訳), 大野 裕 (翻訳), 鈴木 伸一 (翻訳) 医学書院.

2000年にNew England Journal of Medicine誌に発表された、抗うつ剤とCBASPとの併用療法についてのRCTはうつ病治療に呻吟する精神科医を震撼させた。CBASPの理論と技法を詳説する。

-

強迫性障害とPTSD ―不安障害から回復するための治療者向けガイドと患者さん向けマニュアル (2003, 2004, 2005)

不安障害の認知行動療法〈1〉、パニック障害と広場恐怖〈2〉、 社会恐怖〈3〉Gavin Andrews (著), Andrew Page (著), Rocco Crino (著), Lisa Lampe (著), Mark Creamer (著), Caroline Hunt (著), 古川 壽亮 (監訳) 星和書店.

水曜日の認知行動療法研究会で、不安障害の実践マニュアルを訳出しました。治療者向けガイドおよび患者向けマニュアルを備え、きわめて実践的な本です。

2004

-

向精神薬治療ガイドライン (EBM医薬品・治療ガイドラインシリーズ (5)) (2004)

オーストラリア治療ガイドライン委員会, 医薬品・治療研究会, 医薬ビジランス研究所, 名古屋市立大学医学部精神医学教室

半官半民の団体による、比較的公正な治療ガイドライン。みんなの勉強をかねて教室のみんなで翻訳しました。オーストラリアのプライマリケア向けとなっていますが、日本の一般精神科医にとっても十分に詳しいガイドラインになっています。

2003

-

がんとこころのケア (NHKブックス) (2003)

明智 龍男 (著) NHK出版.

がんに罹っても自分らしく生きるために。心の問題が患者の生活の質にいかに影響を与えるのか、その影響にどのように対処したらよいのか、具体的に解説し、患者や家族、医療関係者への心構えを、日本のサイコオンコロジーのfounding fathersの一人、明智が一般向けに書き下ろしました。

-

精神科診察診断学―エビデンスからナラティブへ (2003)

古川 壽亮 (著), 神庭 重信 (著) 医学書院.

名古屋市立大学と山梨大学の精神医学教室が総力を結集して、今、若い人に精神科の診察や診断について何を伝えるべきか、まとめあげた。面接の基本的技法や態度に始まり、Evidence-Based Diagnosisの理論、そして診断をどのようにまとめ上げて記録してゆくべきか、あくまでも実践に役立つことを目指して、きめ細かに解説。

-

臨床のためのEBM入門―決定版JAMAユーザーズガイド (2003)

Gordon Guyatt (著), Drummond Rennie (著), 古川 壽亮 (翻訳), 山崎 力 (翻訳) 医学書院.

JAMAに掲載され、世界のEBMの潮流を決定づけたUsers Guidesシリーズから、有用な論文をコンパクトに集めたもの。名市大精神・認知・行動医学分野と東大薬剤疫学講座とで共同翻訳しました。特に第2部の臨床論文を読むために必要な統計学の章が出色です。

- 名古屋市立大学大学院 医学研究科 精神・認知・行動医学分野

- 〒467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地 Phone: 052-851-5511(代表) Fax: 052-852-0837

Copyright © Dept of Psychiatry, Nagoya City Univ Graduate School of Medical Sciences, All Rights Reserved.